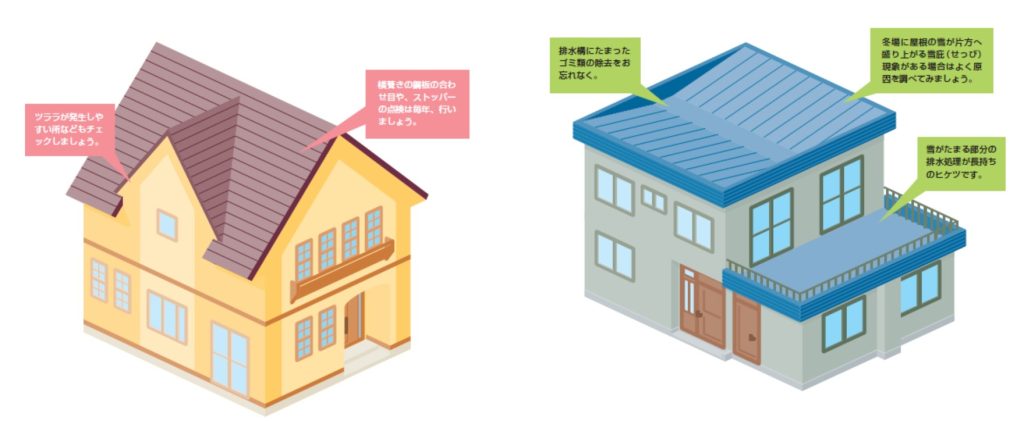

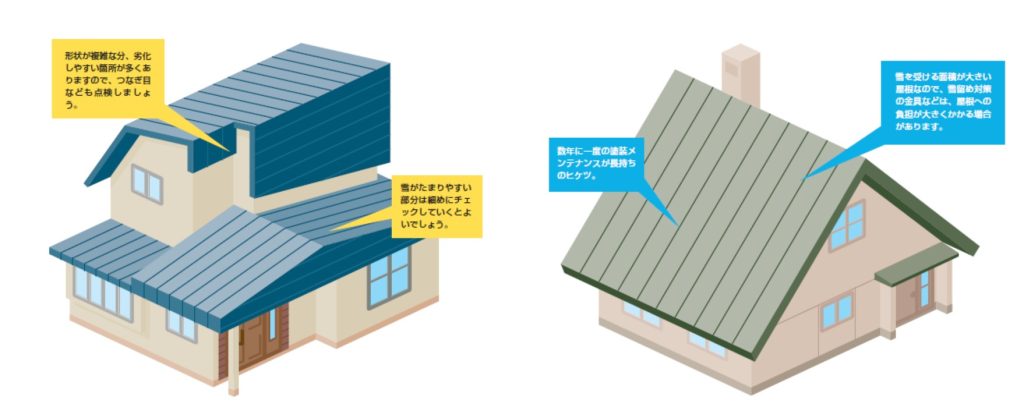

北海道では板金屋根(ガルバリュウム鋼板を成形した屋根材)が9割の市場です。そのため屋根の形状によって成形した屋根材の種類が違います。札幌近郊は土地が狭いので雪の落ちないスノーダクトと呼ばれるM型の屋根形状で、屋根の上に雪を貯める工法となっております。一方でフラットルーフと呼ばれる緩勾配(2/100~5/100)の片流れ屋根も存在します。切妻屋根と呼ばれる三角屋根のように勾配のついた落雪屋根、勾配があっても屋根材の種類や雪止め金物で落雪しないようになった屋根形状もあります。

北海道の屋根は実は奥深い!

北海道の積雪寒冷地における板金屋根の耐久年数とメンテナンス

北海道の厳しい積雪寒冷地では、ガルバリウム鋼板製の板金屋根も定期的なメンテナンスが重要です。屋根形状による特性と気候条件を踏まえ、以下に各種屋根材の耐久年数と適切なメンテナンス周期をまとめます。

①スノーダクト(M型屋根) – 平成ルーフ

耐久年数: 防水メンテナンスを適切に行えば約20年(最大で25年程度)使用可能です

ただし20年を過ぎると不具合(すが漏り等)が生じやすくなります

再塗装時期: 塗膜が劣化し始める10年前後で再塗装を検討します。塗装は防水性能を高めるものではありませんが、錆の防止や美観維持、雪滑り性能の回復に有効です

コーキング補修時期: 屋根の継ぎ目や取り合い部に使われるシーリング材は5~10年程度で劣化するため、この周期で点検・補修を行います。特に排水部や立ち上がり部分のシール切れは雨漏りにつながるため注意が必要です。

交換の目安: 約20年を過ぎたら全面的な葺き替え(交換)を検討します。定期メンテナンスをしていても経年で防水層や板金自体が傷んでくるため、適切な時期にリフォームすることで被害を防げます。

メンテナンスのポイント: 春と秋の年2回、屋根中央の樋(スノーダクト部分)や排水口の清掃を行いましょう。氷ダム(氷による詰まり)が発生すると屋根に水が溜まり雨漏り(すが漏り)の原因になるため、定期的な清掃と点検が不可欠です

②緩勾配フラットルーフ(片流れ屋根、勾配2/100~5/100)

耐久年数: 勾配が緩い屋根でも適切なメンテナンスにより20~30年程度の耐用が期待できます。特に北海道向けの「フラットルーフ」金属屋根材は防水性が高く、厳しい気候にも耐える設計です。

再塗装時期: 約10年おきを目安に塗装を検討します。緩勾配屋根は水や雪が滞留しやすく塗膜劣化による錆が発生しやすいため、早めの再塗装で防錆・美観維持を図ります。雪解け水が集中的に流れる軒先部は塗膜の劣化が早い場合があるため注意します。

コーキング補修時期: 約5~10年ごとにシーリングの点検を行い、ひび割れや剥離があれば打ち替えます。特に片流れ先端の取り合い部や外壁との接合部は定期的に補修し、防水性を維持します。

交換の目安: 25~30年程度で屋根全体の葺き替えやカバー工法による改修を検討します。緩勾配屋根は経年で防水シートや板金接合部が劣化しやすいため、30年を一つの区切りに更新すると安心です。

メンテナンスのポイント: 軒先に雪庇(せっぴ)や大きなつららが生じやすいので、冬季は過剰な雪の張り出しを除去するなど安全管理が必要です。必要に応じて屋根端部に雪庇防止装置や融雪ヒーターを設置し、氷の塊による雨だれや破損を防ぐ対策も有効です。

③勾配3寸以上の屋根(横葺き230幅など、雪を落とす屋根)

耐久年数: 勾配の大きい金属屋根は水はけが良く、適切に維持すれば30年前後の耐用が見込まれます。ガルバリウム鋼板自体の耐久性は高く、通常25~30年程度は性能を発揮します。

再塗装時期: 8~10年目を目安に塗装メンテナンスを開始します。急勾配屋根では経年で塗装の色褪せや剥がれ、錆が見られたら塗り替え時期です。定期的な塗装により美観を保ち、基材の露出による錆進行を防ぎます。

コーキング補修時期: 目安として10年以内ごとにシーリングの状態をチェックします。コーキングが硬化・ひび割れしていないか確認し、必要に応じて補修します。

交換の目安: 30年前後が葺き替えの目安です。耐久年数が長い分、定期塗装などで延命しつつも、30年を超える頃には下地や金属疲労も考慮して交換を検討します。

メンテナンスのポイント: 雪が滑り落ちる屋根のため、周囲への落雪被害に注意が必要です。敷地が狭い住宅では雪止め金具の設置が必須となります。冬季に大量の落雪がある場合、軒先や雨樋が損傷していないか春先に点検しましょう。また、落雪の衝撃で屋根材がずれたり固定金具が緩むこともあるため、異常があれば補修を行います。

④雪を落とさない屋根(雪止め式屋根材、石付き金属屋根)

耐久年数: 雪止め機能を備えた金属屋根も基本的な耐久性はガルバリウム鋼板と同程度で30年前後です。特に天然石チップを焼き付けた石付き鋼板屋根は耐候性が非常に高く、トタン屋根の3~6倍の耐久性を持ち30年保証が付く製品もあります。

再塗装時期: 金属素地のまま雪止め機能を持つ屋根材(例:日米式210Sやスノーストッパールーフ)は10~15年ごとに塗装を検討します。雪が落ちない分塗膜の摩耗は緩やかですが、長期間雪に埋もれることで見えない錆が進行する恐れがあるため定期的な塗装保護が有効です。一方、石付き屋根材は表面が天然石のため色褪せず、基本的に再塗装は不要です

コーキング補修時期: 他の屋根と同様に、10年前後でシーリング材の点検・補修を行います。止め機能付き屋根は複雑な形状部分も多いため、その接合部(棟やケラバ、谷どい周り)のシール切れや緩みを放置しないことが重要です。

交換の目安: 30年程度をひとつの目安とします。金属製の雪止め屋根材も経年で防錆層の劣化が進むため、30年を過ぎたら葺き替えやカバー工法を検討します。石付きガルバリウム鋼板屋根の場合、他の部分(下地材や釘など)が先に寿命を迎えることもあるため、適宜補修しながら40年以上使用できるケースもあります。

メンテナンスのポイント: 無落雪タイプの屋根では冬期に屋根上に雪が残るため建物へ加わる荷重が大きくなります。シーズン前に構造的な点検を行い、必要に応じて補強や雪下ろし計画を立てましょう。また、雪解け水を確実に排水することが重要です。雪止め屋根は雪が徐々に融解していく分、長時間屋根材が水分にさらされるため、防水シートや下地の劣化にも注意します。特に石付き屋根材はメンテナンスフリーと言われますが、固定用ビスの緩みや屋根材下への浸水がないか定期的に点検するとより安心です。