札幌市内の設計事務所F様とのメールをご紹介(原文のまま)

積雪寒冷地における住宅用の太陽光設置に関する正しい知識として、ここに公開することにしました。

このたびは、私の疑問に丁寧にお付き合いいただき、心より感謝申し上げます。

太陽光パネルの後付け設置を検討するにあたり、単に設備選定や発電量シミュレーションを行うだけではなく、「そもそも屋根の構造や防水仕様は、太陽光に耐えられる設計となっているのか?」という根本的な視点に立ち返る必要性を痛感いたしました。

当初は外壁面への設置も含めて検討しておりましたが、近年の外断熱工法の普及や下地構造の脆弱化、また地震時のねじれや風圧などに対する耐力面の懸念もあり、現実的には屋根設置が最も妥当であるとの判断に至りました。

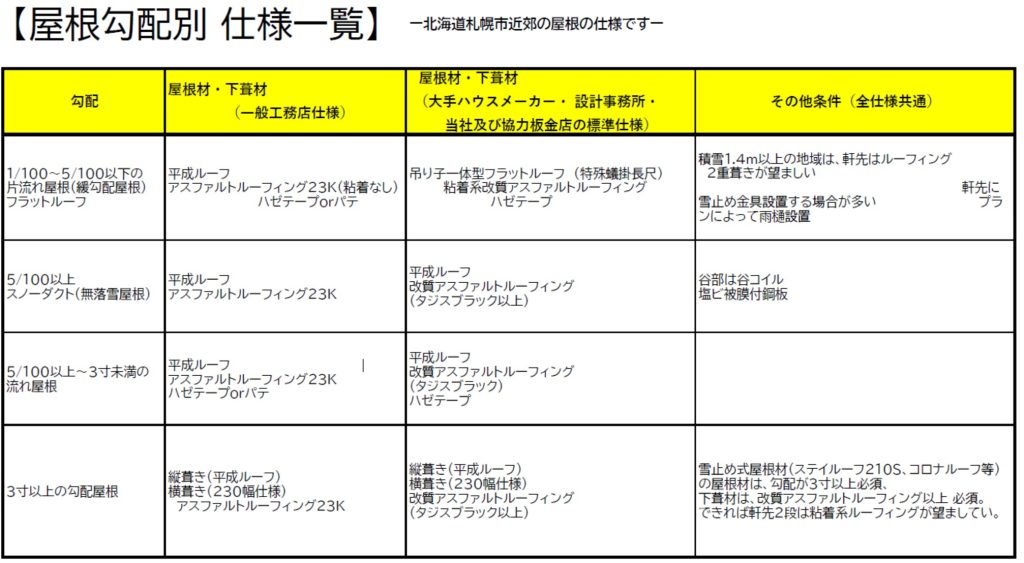

本資料は、そうした背景のもと、設計者の立場から太陽光設置にあたって「屋根の仕様」に注目し、 整理・考察を行ったものです。

内容は御社からいただいた過去の資料・実務経験・私自身の設計視点を融合し、あくまでも“太陽光発電を否定するものではなく”より確かな設置計画のための助言としてまとめたものとなっております。

最後に、快くご相談に応じてくださった北日本屋根の秋山様に、この場を借りて深く御礼申し上げます。ご提供いただいた知見と現場経験により、長年抱えていた技術的な疑問が晴れ、確かな設計判断が可能となりました。

※本資料は個人的な見解および経験に基づく内容であり、所属・氏名は控えさせていただきます。

フラットルーフの設計上の注意点

①昔の施工方法のままでは通用しない

約40年前の“フラット屋根ブーム”では、アスファルトルーフィング23K+ハゼテープなしの仕様が一般的で雨漏り事故が多発しました。

さらに2/100勾配以下の木造住宅では、木下地のたわみ・変形により中央部に水がたまりやすく、雪止め金具による巻き返し部の氷ダム化 → すが漏り → ハゼの緩み → 裏水回りという一連の事故が多発。

初期段階では軒天裏にシミ・黒ずみが現れ、最悪の場合は建物内部にまで浸水するケースも。そのため、設計者や監督経験が長い世代ほど「フラット=雨漏りする屋根」という認識が根強く、現在でもスノーダクト(無落雪屋根)を優先する傾向が見られます。

②公共建築では“基本仕様”が確立済み

正しい材料選定と丁寧な施工により、フラット屋根でも高い防水性能と長期耐久性が実現可能です。

これは多くの実績からも明らかであり、誤解やイメージ先行の否定ではなく、仕様に基づいた評価が求められます。

③理解ある設計者と、形だけ真似る施工者の差がトラブルを生む

デザイン志向の設計事務所では、早くからフラットルーフを採用しており、下葺材や納まり、排水計画に至るまで仕様を深く理解したうえで設計・監理されています。

そのため、問題の少ない施工事例も多く存在します。

一方で、見た目だけを真似した“フラット風”の屋根では、勾配・材料・排水・熱伸縮対策が不十分なまま採用され、施工不良や雨漏りの再発リスクが高まっているのが現状です。

形状が似ていても、仕様理解の差が結果に大きく表れることを再認識する必要があります。

④シート防水という選択肢は、理にかなっている

最近では、シート防水(加硫ゴム・塩ビシートなど)を採用する住宅設計も増えています。これは、品質の安定性・施工性・パッケージ化された設計の合理性から見ても、非常に理にかなった選択です。

特に木造住宅や陸屋根では、板金屋根よりもシート防水の方が向いている場面も多く、 信頼性の高い工法となります。だたし、下地変形への対応・端部納まりの処理・排水と勾配設計の整合性など、基本を押さえた上での採用が大前提です。

⑤最も重要なのは「正しい仕様選定と知識」

フラットルーフそのものに問題があるわけではありません。

必要なのは、正しい知識と設計・施工管理を前提とした仕様選定です。また、屋根の施工方法そのものは実は40年前と本質的には大きく変わっていません。

つまり、技術力の差よりも、「どの部材を選び、どんな納まりで施工するか」という仕様判断の精度が 仕上がりとトラブルリスクを大きく分ける時代になっています。

技術の差ではなく、仕様選定の差が、雨漏りの明暗を分けている――

それが現代の屋根設計における最大の注意点です。

スノーダクト(無落雪屋根)の谷コイル構造とリスクについて(最新版)

スノーダクト(無落雪屋根)は北海道の積雪地域で多く採用されている屋根構造であり、 その中心的な排水処理を担うのが**谷コイル(タニコイル)**です。

谷コイルには一般的に塩ビ鋼板0.4〜0.43mmが使われており、屋根材(ガルバリウム鋼板0.35mm前後)と比較しても、十分な厚みを持つ部材です。

しかし、問題は構造そのものと、施工方法の特性にあります。

現在主流の平成ルーフなどの屋根材は、谷コイル側にハゼを成形し、屋根材がそのハゼを掴み込む構造となっており、このハゼ加工および掴み込み作業はすべて職人の手作業で行われています。

さらに、仕上げには変性シリコン系のコーキング材が用いられますが、これは10年前後で硬化・収縮・ひび割れといった劣化症状を起こしやすく、長期的に見れば防水性の低下を招く要素となります。

このため、たとえ初期施工が丁寧でも、【熱によるハゼ部の動き・湿気による腐食進行・ コーキングの経年劣化】といった複合的な要因により、築20年を過ぎると雨漏りが発生しやすい環境が整ってしまうのです。

この屋根材にとっての「4重苦」

1. 構造的に動きの大きい(膨張・収縮)環境にあること

2. 水が滞留しやすく、常時湿潤状態であること

3. 金属の酸化とコーキングの劣化が並行して進行すること

4.塩ビ鋼板の塩ビ被膜が経年劣化により膨れ、破裂・穿孔(穴あき)を起こすこと

この「4重苦」によって、20年を超えると劣化が一気に顕在化し、雨漏りにつながるリスクが高まります。

✅ 必要なメンテナンスと設計上の注意点

✅ 谷コイルの確実な施工(省略せず、ハゼ部の精度も確保)

✅ 排水口まわりの納まり・水切り処理を丁寧に行うこと

✅ コーキングは10年を目安に打ち替え検討を推奨

✅ 下葺き材は改質アスファルト系など、防水補強型を採用

✅ 築20年以降は定期点検+予防的な張替・改修の検討が必要

太陽光パネル後付けと屋根保証に関する業界の見解

太陽光パネルの設置によって発生する雨漏りや屋根材の破損トラブル。そのすべてがパネル側の問題であるとは限りません。

実際には、屋根の仕様・施工精度・材料選定そのものに根本原因があるケースも多く見受けられます。

だからこそ、屋根ごとの仕様に合わせた施工計画と、事前の詳細な屋根診断が極めて重要です。

太陽光パネル取り付けにおける屋根側の注意点

太陽光パネルの設置は、屋根の防水性能や構造に直接影響を及ぼす行為です。

したがって「その屋根がそもそも太陽光を受け入れられる仕様・施工になっているか?」が、すべての前提になります。

必ず確認すべき屋根側のポイント

下葺材の種類(粘着系改質アスファルトか?通常のアスファルトルーフィングか?)

ハゼ部や谷部の納まり精度と材料選定

屋根構造が積雪荷重・太陽光架台荷重に耐えられるかどうか?

特に注意すべきは、以下のようなリスクを伴う屋根構造

FP板(スタイロフォーム)が断熱材として使われている場合、長期荷重により沈み込みや構造変形のリスクがある

屋根下地に構造用合板ではなくバラ板が使われているケース

(特に築年数の古い建物)

フラット屋根・スノーダクト屋根の特有リスク

1/100~5/100の緩勾配屋根では、粘着系ルーフィングでなければ防水層として性能が低い、 アスファルトルーフィングが使用されているケースが見受けられます。

スノーダクト屋根(無落雪屋根)では、谷コイルと呼ばれる排水部材に以下のような問題が集中します

- 谷コイルは塩ビ鋼板(0.4~0.43mm)で構成されており、周囲をガルバリウム鋼板が掴みこむ構造

- 職人の手作業によるハゼ加工・掴み込みの精度により、耐久性にばらつきが生じやすい

- 水が滞留する部位のため、常時湿潤状態となり金属の酸化や腐食が進行しやすい

- 最終仕上げは変性シリコン系コーキングによるため、10年を過ぎると硬化・剥離・劣化が始まる

- 塩ビ被膜の膨れや剥がれにより、鋼板に穴が開くケースも確認されている

この屋根材にとっての「四重苦」

- 構造的に動きの大きい(膨張・収縮)環境にあること

- 水が滞留しやすく、常時湿潤状態であること

- 金属の酸化とコーキングの劣化が並行して進行すること

- 塩ビ鋼板の塩ビ被膜が経年により膨れ・剥離・破裂を起こすこと

この「四重苦」によって、20年を超えると劣化が一気に顕在化し、雨漏りにつながるリスクが高まります。

吊り子式屋根材と構造変化の最新事情

平成ルーフなどの吊り子式屋根材では、60mm丸釘による固定が一般的でしたが、 近年の報告では雪の影響により吊り子部分が脱落・変形する事例が発生。

これにより、メーカー側も「吊り子一体型のフラットルーフ」「ビス止め仕様」へと指針を変更する動きも出ています。

構造計算の義務化(4号特例の廃止)とも関連し、今後は屋根構造全体の耐風圧・積雪荷重に対する検証が一層求められます。

屋根保証と第三者施工の責任分界

太陽光を後から載せたことで発生した雨漏りや破損に関して、屋根材メーカーや屋根工事店は以下のように見解を示しています

- 自社で施工していない太陽光設備が原因となった場合、屋根の瑕疵保証の対象外」

- 完了済みの屋根に第三者が手を加えたことで保証範囲外になるのは当然」

このような背景から、事前の確認と合意形成なく、軽率に太陽光を設置することは、結果的に施主にリスクを負わせる行為になります。

まとめ

太陽光設置前に、屋根の仕様・状態を確認するという常識を

太陽光を後付けする際に起こる不具合の多くは、太陽光設備ではなく屋根側の仕様や施工精度に起因しています。

だからこそ、太陽光を設置する前に

- 屋根材の構造や状態、施工方法を確認する

- 防水層の仕様や納まり(谷部、ハゼ部、下葺材)を確認する

- 構造体の耐荷重性能(積雪・架台荷重)を事前に診断する

こうしたプロセスが「トラブルの予防」と「責任の明確化」につながり、最終的に施主の安心・安全を守ることになります。

資料協力/札幌市内設計事務所勤務(F様)

太陽光を載せるために、まず屋根を確認する!

この意識が、建物の長寿命化と信頼性ある再エネ活用の第一歩です。

F様、資料の提供、ご協力ありがとうございました